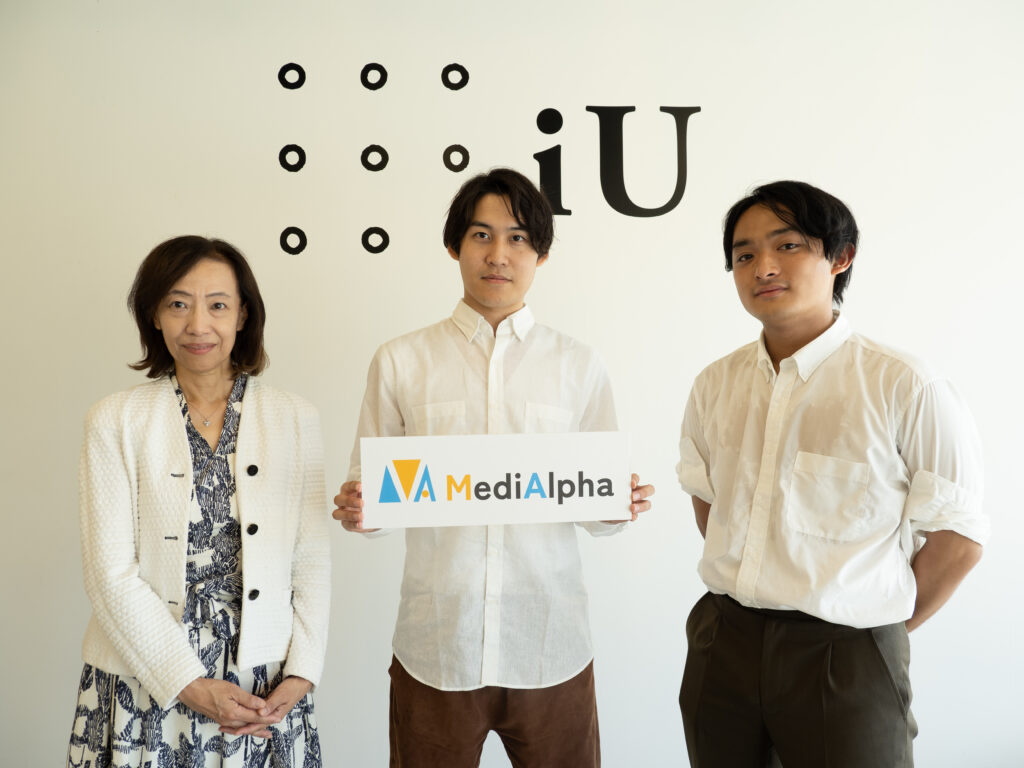

瓜生雄羽さん

- 仲間

- つながり

- 起業

『辞めてやる』から一転。強みを活かして、おもしろい毎日を創り続ける瓜生雄羽さん

入学した経緯を教えてください。

2021年12月頃に当時流行っていた音声SNSで話していた人の中にiUの客員教員の方がいまして、そこでiUの存在を知りました。

以前から手に職をつける生き方っていいな。と思っていて、その力を身に付けられる他の大学を志望していました。

でもそのSNS内で、客員教員の方が話す「起業にチャレンジする」「企業での長期インターンシップで実践力を身に付ける」

というiUの学びを聞いて、「へー、そんな大学があるんだ。面白そうじゃん。」って思ったんです。

そこで、第一志望の大学の滑り止めとして、iUを受験しました。

iUを知って出願するまで1ヵ月もかかってないくらいでしょうか。

そんなスピードでiUを受験したこともあり、入学試験を受けるときに初めてiUに来て、「あれ?キャンパスちっちゃい!!!」と驚きましたね。

でも、キャンパスが小さいと、強制的にコミュニケーションが生まれやすいので、逆に良かったな。と今では思っています。

iUに入学してからの活動を教えてください。

iUは滑り止めだったというのもあり、入学後1~2か月くらいは、毎日のように「辞めてやる」と思っていましたね。

iUは滑り止めだったというのもあり、入学後1~2か月くらいは、毎日のように「辞めてやる」と思っていましたね。

最初に通っていた高校は中高一貫で割とガッツリ目の受験校で、偏差値至上主義みたいなところがあったのでそこの感覚の残りみたいなものだと思います。

そしてiUに入学。

そんな中で、起業している先輩や、プログラミングをはじめとした専門的な能力に長けている同期、それぞれの専門的な知見を持った先生たちと話す機会が増えて、

いわゆる受験勉強だけが全てじゃないんだなって。気づいたんです。それぞれ得意なことで手に職をつけている方達を見て、人を推し量るものって一つじゃないし、ぞれぞれ自分の強みを活かして何かをしているなって。。

それで自分が今できることって何かなと思い、iUのことを観察してみたんです。そしたら、「人と人のつながり・コミュニティがないじゃん!じゃあ、つくってみよう!」と思い、

サークル・E企画さーくるを一つ上の先輩と一緒に起ち上げました。

サークルを起ち上げたら、最初先輩と二人で立ち上げた小さいサークルだったんですけど、徐々に人が集まってきて、地元のつながりも増えて、色んな活動もできるようになってきて、自分の居場所を見つけてから、辞めたいとか思うことはなくなりました。

E企画さーくるが新たな取り組みにチャレンジしたと聞きました。

iUfes(学園祭)でキャッシュレス決済と商品提供状況を表示するファストフードなどでよく見る仕組みを取り入れました。

多くの大学の学園祭は、お店に並んで現金支払いをして、お店の近くで提供を待つ。

というのが一般的で、QRコード決済を取り入れてる場合は、多くが決済システム企業のPRのひとつで既存アプリを使う。というものです。

ですが、私たちのサークルはキャッシュレス決済Squareを活用し、決済はもちろん、商品在庫と連携させ、購入時にお渡しするレシートに記載されたQRを読み取ることで提供されるまでの時間を表示して、待っている時間で他の出展を見て回ることのできる時間を作る。といったことでお客様に普通の学園祭の模擬店とは違う体験を提供できたと思っています。

また、このシステムを導入したことで、売り上げや顧客数のリアルタイムの計測が可能となり、翌日の仕入れ調整や販売計画などを見直すことができました。

これで一番成果が上がったことといえば、1日目客単価が560円ほどだったものを2日目にセット販売で割引をするなどを計画して、660円まで客単価を上げることができました。

これは完全に飲食店のDXの事例としてはもってこいのケースを作れたなと、実感した瞬間でしたね。

実は、入学後すぐに松村先生が担当する全学年のクラス懇親会を企画したときに取り入れた仕組みから派生させたものです。

お酒を提供する懇親会だったので、年齢確認をする必要があり学生証を活用し年齢確認する仕組みを入れました。

そこからどんどんE企画さーくるの取り組みにICTを活用した、便利な場づくりをしてきて、今年のiUfesで成果を発揮した感じですね。

この仕組みを作ったのは、村田圭梧さん。

彼がいなかったら、出来なかった。ICTの力って必要ですね。

マーケティングだけとか物の売り方だけだと、限界がありますから。いかにシステムかしていくかは重要ですね。

村田さんはもうすぐ卒業なので、次代を担うメンバーを誰にやってもらおうかな?と考えているところです。

今後の抱負をお願いします。

E企画さーくるはもちろん、同級生と起業した株式会社MediAlphaを頑張りつつ、最終学年を楽しみたいと思います。

E企画さーくるはもちろん、同級生と起業した株式会社MediAlphaを頑張りつつ、最終学年を楽しみたいと思います。

僕の考え方って「この学びがあったからできたんだ!」というより、「この知識と、この知識を組み合わせたらなんか面白いことできそうじゃん!」という考え方なので、学びの融合みたいな感性を無くさずに進んでいきたいなと思います。